高音質なRCAケーブルが欲しい?

ならば自分で作ってみよう!

【もくじ】

- ケーブル交換はオーディオの醍醐味

- 「MOGAMI2534」は人気者

- MOGAMI(モガミ)NEGLEX2534とは?

- 高音質RCAケーブルの作り方 (モガミ2534を方向性有りで作成)

- ケーブル作成の注意点

MOGAMI(モガミ)2534で高音質のRCAケーブルを作る

ケーブル交換はオーディオの醍醐味

オーディオの醍醐味の一つであるケーブル選びは楽しい。

気がつけは、部屋の片隅にケーブルの山ができていた。

スピーカーケーブルは、端末処理をするくらいで自作まではしない。

電源ケーブルは、プラグとケーブルの組み合わせが面白い。

RCAケーブルは今までアンテナ線や屋内電源配線用のVVFケーブルや有名なBELDEN8412,88760、日立の復刻版のQuantumなど色々と自作してきた。

自作したRCAケーブルの中で最も作成数が多かったのが【Mogami モガミ 2534 Neglex 】というケーブル。

ピュアオーディオのCDプレーヤーはもちろん、テレビの外部音声出力からブルーレイプレーヤーやビデオデッキをプリメインアンプに繋いでAVシステムを組んだり、PCオーディオでDACからプリメインアンプに繋ぐ為にMOGAMI2534を何本も作った。

以前のAVシステムは普通のプリメインアンプをマトリックス接続でサラウンドを楽しんでいたが、AVアンプの導入と共にHDMケーブルで機器を接続するようになり、RCAケーブルの必要性がなくなった。

「MOGAMI2534」は人気者

山積みになった自作ケーブルはオークションやフリマに出品した。

購入して頂いた方の中には、「もう1セット購入したい。」などのリクエストも有り、自分のオーディオシステムに繋いでいるものも取り外して売ってしまった。

気がつけば、一番お気に入りの「MOGAMI2534」で自作したRCAケーブルが1本も無くなっていた。

先日、押し入れの中のパーツや工具を入れている箱から、「MOGAMI・2534」が2mと「REAN(NEUTRIKと同じ)のRCAプラグ」が4つあるのを見つけた。

今回、久しぶりにMOGAMI2534でRCAケーブルを自作してみることにした。

MOGAMI(モガミ)NEGLEX2534とは?

音質重視のレコーディング・スタジオ用に開発されたマイクケーブルで、ダイレクト・カッティング録音やデジタル録音現場で使われているという。

MOGAMI 2534の仕様

・導体 OFC(無酸素銅)

・線径 24AWG(0.226sq・20本/0.12mm)×4芯

・絶縁体 架橋ポリエチレン(XLPE)絶縁外径φ1.6mm

・シールド 軟銅線(横巻シールド) 64本/0.18mmA

・外装シース 軟質ビニル(Flexible PVC)

・外径 φ6.0mm

MOGAMI2534の電気特性

・導体抵抗(20℃) 中心導体 0.083Ω/m(0.025Ω/Ft)

・シールド 0.012Ω/m(0.0037Ω/Ft)

・静電容量(1kHz・20℃) シールドと導体間 65pF/m(20pF/Ft)

・導体間 13pF/m(4pF/Ft)

・導体間インダクタンス(1kHz・20℃) 0.8μH/m(0.24μH/Ft)

・ハムノイズ 40mV Max

・電磁ノイズ 0.02mV Max

・マイクロホンノイズ50kΩ Load 40mV Max

高音質RCAケーブルの作り方 (モガミ2534を方向性有りで作成)

パーツ類

ケーブル:MOGAMI(モガミ)2534 2m(1m×2本分)

RCAプラグ:REAN NYS352BG 4セット(2本分)

細いケーブルはこちらが向いています。

ハンダ:(個人的には和光テクニカルSR-4Nが良かったが、お好みのもので)

熱収縮チューブ (ケーブルの直径をみて決める事。)

工具類

カッター

ニッパー

ペンチ類

モノサシ(メジャーでも、学校でつかっているやつでもなんでも良い)

ハンダゴテ(温度が変えられるものがおすすめ!※無鉛はんだは融点温度が高い)

はんだこて台 (濡れたスポンジなど🧽でもOK)

放熱クリップ(プラグや線材を熱し過ぎないように)

あとは、ライター🔥も必要?

RCAケーブルの作成

①ケーブルの被覆を剥がす寸法を計る。

※概ね2cm

②慎重にカッターで被覆に浅く切り込みを入れる。

③カッターで ぐるりと一周まわって軽く切り込む。

④ケーブルの縦方向にも慎重に被覆に切り込みを入れる。

⑤被覆を切り込みに沿って捲る。

⑥被覆を剥がすとこのようにシールドで包まれた線が現れる。

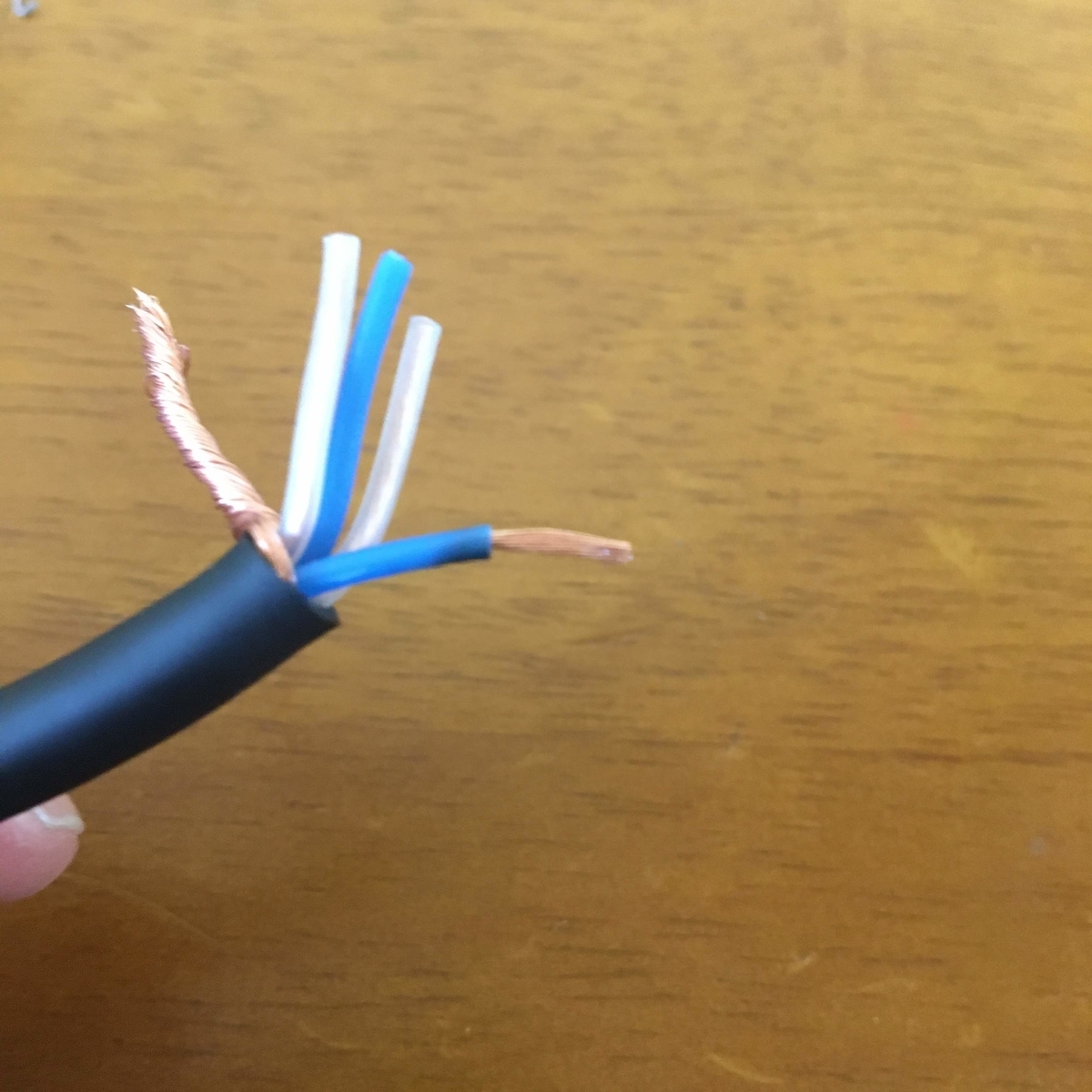

⑦シールド線だけをまとめておく。

⑧真ん中に1本だけ半透明な線(セパレーター)がある。

⑨半透明のセパレーターを切り取る。

⑩RCAプラグの真ん中の穴に、HOT(+)側の線を接続する。

※今回は、青い線をHOTとしている。

真ん中の穴に入る線材をイメージして切り込みを入れる箇所を確認する。

⑪青い線の被覆に、ニッパーで切り込みを軽く入れる。

*被覆に傷をつける程度に留める。

⑫こんな感じに被覆を剥く箇所に切り込みを入れておく。

⑬切り込みの所をライターの火で炙(あぶ)る。

⑭炙ったあと素早くニッパーで挟んで引っ張る。

このように内部の線が切れずに被覆だけを取り除く事ができる。

⭐但し、火傷の心配がある方やライターを使いたくな場合は、ケーブルストリッパを購入して使ったほうが良い。

⑮青線のみ被覆を剥いだ状態。

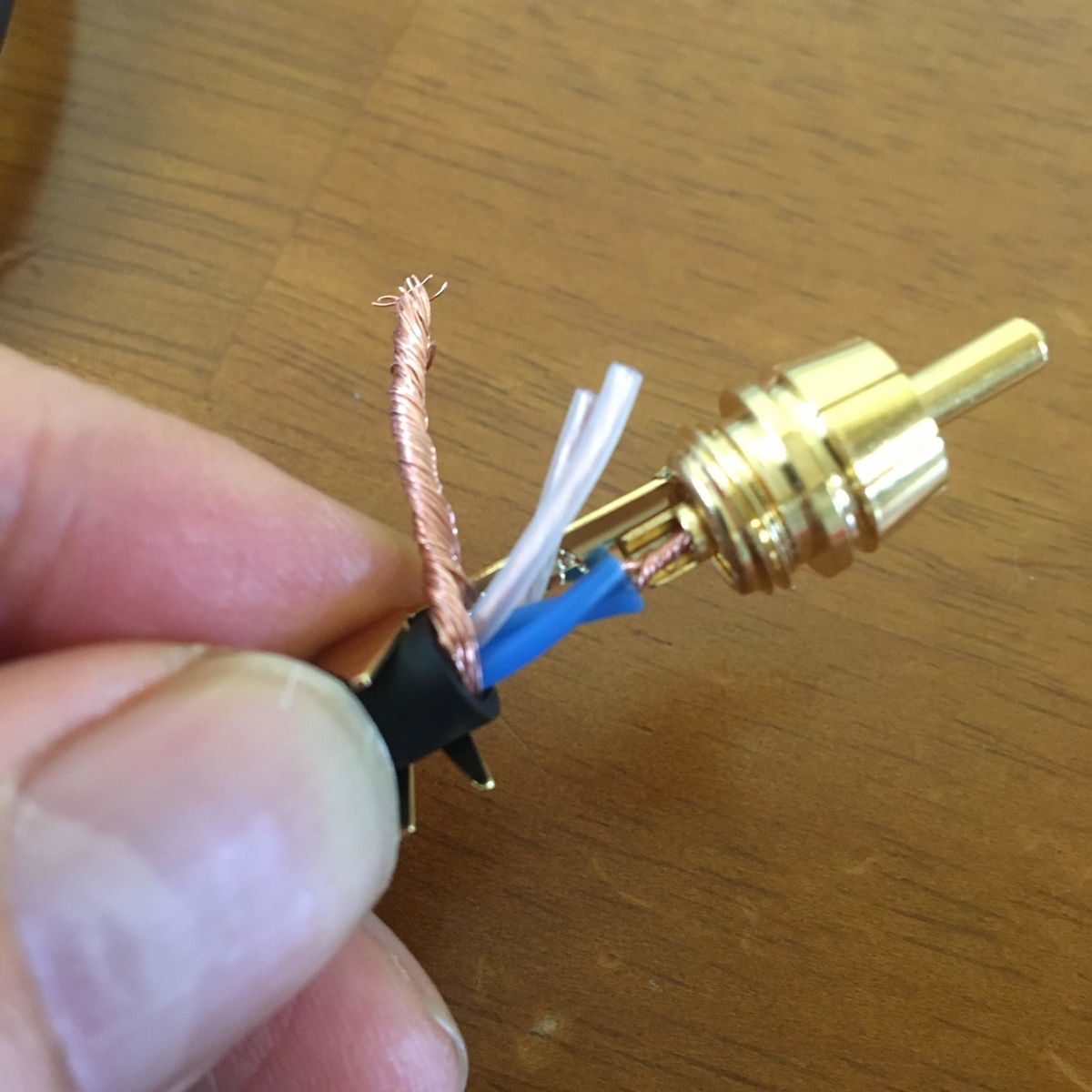

⑯ 青線だけをまとめて、仮でRCAプラグの真ん中の穴(HOT側)に入れてみる。

*長過ぎたり、短い場合は調整すること。

⑰白線(COLD側)は、根元付近から被覆を剥がす。

⑱白線の2本とも被覆を剥がして、シールドとまとめる。

この時先にまとめておいたシールドを少しほぐした方が白線(COLD)の線材と束ねやすくなる。

白線(COLD)とシールドをまとめた状態。

ここはしっかりと銅線を撚っておく事!

⑲一度、青線(HOT側)をRCAプラグの真ん中の穴にいれ、シールドと束ねたCOLD側の銅線をどのあたりまでカットすればよいかを目で確かめておく。

シールドとCOLDを束ねた銅線をカットした様子。

⑳一度、青線(HOT側)をRCAプラグの真ん中の穴に、COLD側の束ねた銅線をRCAプラグのCOLD側(板状の所)にあてがってみる。

このように目で見て、半田付けする箇所をイメージしておく事が大事!

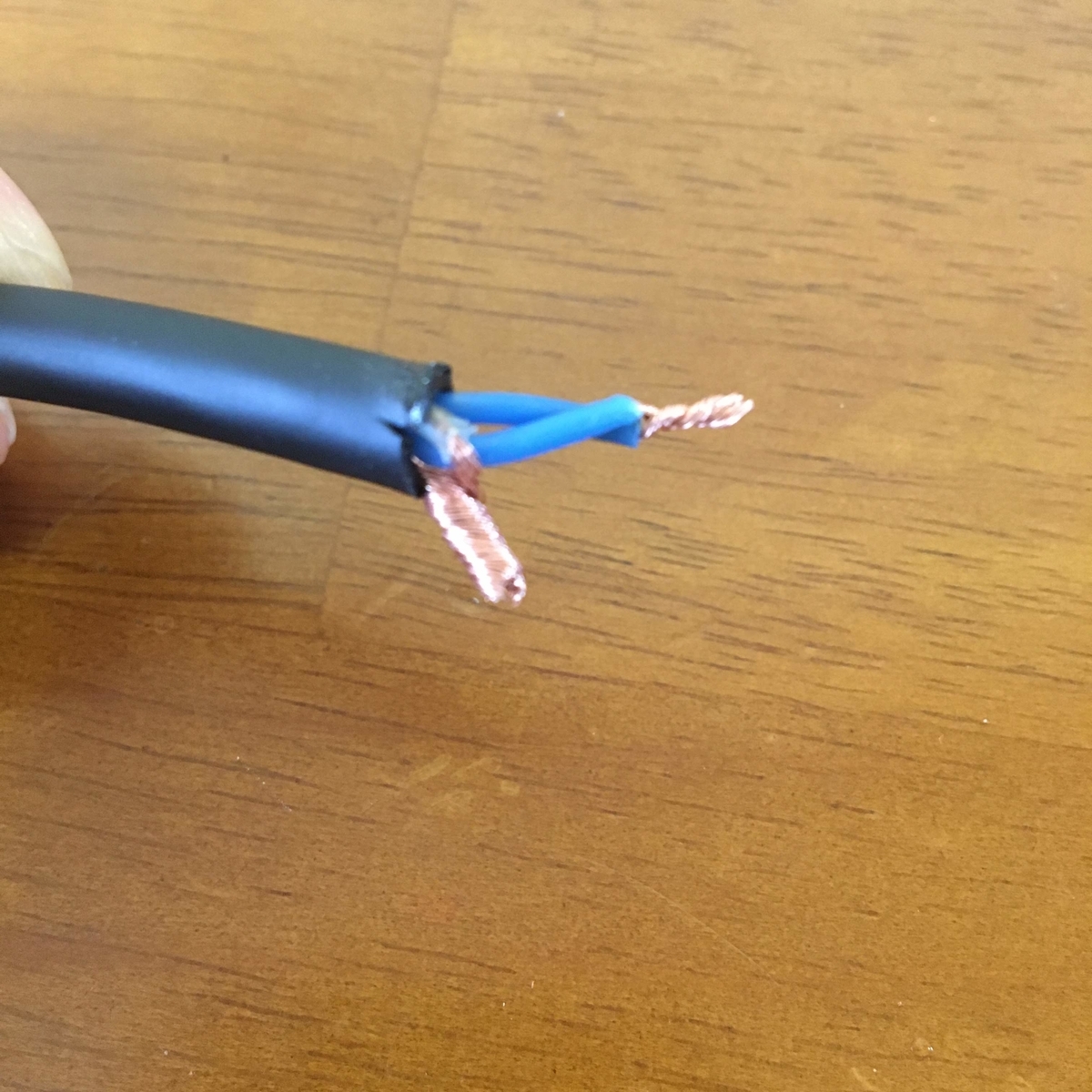

次はケーブルの反対側の端末処理

㉑被覆を剥く手順は、今まで説明したとおりだが、シールド線のみを根本からニッパーで切り落とす。

シールドが他の銅線やプラグに接触しないようにすることが重要ポイント!

シールド線が一本残らず飛び出さないようにする。

㉓ 熱収縮チューブを適当な長さに切る。

㉔先に、ケーブル本体に熱収縮チューブを通しておく。

上の方で行ったように、

HOT側になる青線とCOLD側になる白線の被覆を剥がしそれぞれ束ねる。

㉕青は青同士、白は白同士、それぞれ銅線を撚っておく。

注意:シールドはどこにも繋がっていない。

㉖前もって通しておいた熱収縮チューブをシールドの断面が隠れるようにしてライターで炙って収縮させる。

これでシールドが完全に絶縁された状態になる。

右側が最初に行った方の端末処理。

左が、そのケーブルの反対側の端末に行ったシールドを絶縁した処理。

この違いがケーブルに方向性を持たせる事となる。

⭐半田付けする前に、忘れずにプラグのカバー部品をケーブル本体に通しておく事!!

㉗前もって、全ての銅線にハンダを着けておく。

※半田こての温度が高すぎると、うまくハンダがなじまないため時々濡れたスポンジや濡布巾などでコテの先を拭くようにする。

㉘全てのケーブルの端末にハンダの下地付け(予備ハンダ)をする。

㉙プラグにもハンダで下地着け(予備ハンダ)をしておく。

㉚プラグのHOT側とCOLD側にハンダをつけたら、ケーブルをカシメておく。

㉛COLD側の線から半田付けする。

㉜次に、HOT側を半田付けする。

㉝このようにして全ての箇所の半田付けを完了させる。

㉞最初に通しておいたプラグのカバーを取り付ける。

※下の写真の、上に写っているプラグカバーから熱収縮チューブが見える方が、シールドをCOLD側に落としていない方。

下のほうのケーブルは、シールドをCOLD側に落としている。

このように方向性を持たせているのは賛否両論有るようだが、今のところ私はこの方法でRCAケーブルを作成してきた。

CDプレーヤーやレコードプレーヤーなど再生機器とアンプを繋ぐ場合にどちら向きに接続するかも賛否両論ある。

私は聴感でアンプ側にシールドを落としている(シールドとCOLD側をまとめて接続している。)方を繋ぐようにしている。

ケーブルの方向性については、過去の記事で触れているのでよかったら参考にしてみて欲しい。

👇参考記事

ケーブル作成の注意点

新品のケーブルでも自作していると手の油や汚れが付くので、事前の無水エタノールで指先の汚れを落としてから作業をする方がよい。

また、完成したケーブルもしっかりプラグの汚れを落として、サビ防止のためにコンタクトオイルを塗っておくと良い。

※無水エタノールはオーディオでは結構使用する

ケーブル作りは最初は結構時間が掛かるが、半田付けする箇所も多くないので、慣れれば結構簡単に出来るようになると思う。

尚、くれぐれもショート(HOTとCOLDの接触)だけはさせないように気をつけてほしい。

テスターを使って導通テストすることが望ましい事を付け加えておく。

👇もくじをタップすると読み返したい箇所にジャンプします。

【もくじ】

- ケーブル交換はオーディオの醍醐味

- 「MOGAMI2534」は人気者

- MOGAMI(モガミ)NEGLEX2534とは?

- 高音質RCAケーブルの作り方 (モガミ2534を方向性有りで作成)

- ケーブル作成の注意点

2021年10月12日更新

2020年4月30日初回投稿

オーディオアクセサリー大全 2025~2026 (2024-08-01) [雑誌]

![REAN/NEUTRIK RCAプラグ NYS352BG [並行輸入品] REAN/NEUTRIK RCAプラグ NYS352BG [並行輸入品]](https://m.media-amazon.com/images/I/31zgSWUfSBL._SL500_.jpg)

![オーディオアクセサリー大全 2025~2026 (2024-08-01) [雑誌] オーディオアクセサリー大全 2025~2026 (2024-08-01) [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/510mEPo2yBL._SL500_.jpg)