スピーカーユニットの振動を制御して高音質化してくれる制振プレート

スピーカーに手を加えて音質を向上させる手法は、昔からオーディオマニアの方なら色んなやり方をご存知かもしれない。

その高音質化の手法の一つとして、スピーカー自身の振動を制御することがあげられる。

スピーカーは箱(エンクロージャー)にウーファーやーツイーターなどのスピーカーユニットが取り付けられている。

今回、そのスピーカーユニットに貼り付けるだけで簡単に高音質化できるアイテム、「PARC Audioの制振プレート」を実際に試してみてかなりの効果があったのでご紹介しようと思う。

貼り付けると言ってもエンクロージャーの中に隠れているスピーカーユニットのお尻の部分いわゆる磁気回路に貼り付けるというものなので、エンクロージャーからユニットを取り外すことが前提となる。

スピーカーユニットの取り外しさえクリアーすれば非常に簡単で効果的な手法なのでぜひ最後まで読んでみて頂きたい。

【もくじ】

スピーカーユニットの鳴きどころ

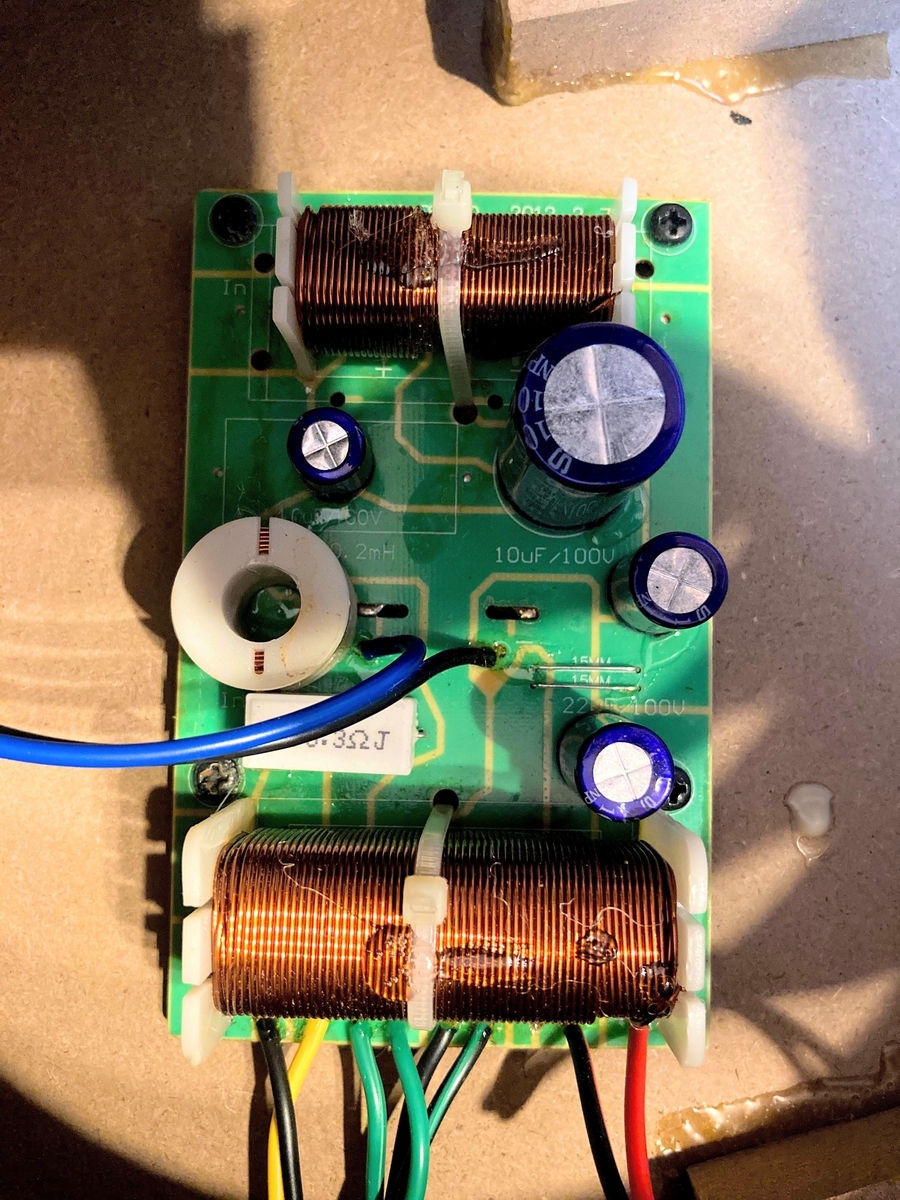

audiopro FS-20というスピーカー ユニットのフレームやマグネットにブチルゴムテープを貼って鳴きを止めると高音質化できた。

スピーカーユニットからは振動板が振動することによってロスがなく、そして余計な音(鳴き)が混ざらないクリアーな音が発せられる事が理想的である。

上の記事の中ではスピーカーユニットのフレームやマグネットにブチルゴムテープを貼って余計な振動を吸収するという方法で高音質化を図った。

他に音質を向上する方法としてスピーカーユニットの磁気回路(マグネット)部分に鉛や真鍮のブロックを貼り付けるデッドマスを抱かせるというやり方がある。

重たいマスをスピーカーユニットのお尻に取付る事によりスピーカーユニットの反動を受け止めてエネルギーのロスを減らすということが目的となる。

昔、ダイヤトーンの30cmウーファーに鉛の塊をマグネットに抱かせたら低音の押し出しがよくなりドラムやベースがリアルになったことを今でも覚えている。

デッドマスは重ければ重いほどよいが、フレームとユニットの取り付け強度が弱ければフレームが歪んでしまうので悪影響を及ぼす可能性があるので注意が必要だ。

大きなマス(重量)でユニットの反作用を受け止めるのは非常に音質的に有効な手段だが、FS-20の薄いプレスフレームやエンクロージャーに取り付けするネジ止め箇所を見ていると鉛や真鍮の塊を抱かせるのはちょっと荷が重いのではないか?

他にユニットに手を加える方法としてユニットのマグネットに更にドーナツ型の磁石を貼り付ける方法がある。

昔、ブラウン管時代のテレビはスピーカーを近づけると画面が磁力により歪みや変色をおこした。

この漏洩する磁力をキャンセルする為に反発する方向でスピーカー ユニットのマグネットにさらにマグネットを貼り付けて対策していた時代がある。

キャンセリングマグネットはスピーカーを強化する目的で使われる場合もある。

私は自作スピーカーで8cmフルレンジユニットのフォステクスFE83でやったことがあるが、確かに音の立ち上がりが鋭くなり馬力が出てFE83が元気に派手に鳴るようになったのだが、逆にFE83の得意な女性ボーカルの美しさやツイーターの如くスーッと伸びる高域の良さとトレードオフになってしまった。

測定したわけではないがスピーカー自体の周波数特性も変わったように感じるぐらい極端だった。

キャンセリングマグネットはスピーカー ユニット磁気回路に与える影響が良くも悪くも大きく単純にマグネットを貼り付けただけでは強力なユニットになるかも知れないが磁気回路をコントロールすることはかなり難しいのではないか?

スピーカーユニットの強度

FS-20は3wayの4スピーカー という構成で、いわば超強力磁気回路のFE108solという、10cmフルレンジのバックロードホーンのスーパースワン と対局にある作りをしている。

FS-20は2本で約10万円だからユニットにかけられるコストはどう考えてもスーパースワンのユニットのFE108solには及ばない。

2022年2月25日発売の待望の限定ユニットは1セット2台で55,000円もする。

audio pro FS-20の13cm口径のミドルレンジユニットは左右合わせて4個あるので、単純計算だがそれだけで7万円ほどの販売価格になり、更にツイーター2個、20cmウーファー2個が必要となるのことから、FE108相当のユニットのツイーターとウーファーを充てがうとすれば、2本で10万円の販売価格には収まらないと思う。

FS-20のミドルレンジは13cm口径のユニットが2つずつ使われており、高域はツイーターとは4kHzで、ウーファーとは350Hzがクロスオーバー周波数となっている。

このことからフルレンジ二発にツイーターとウーファーを足したような形となっており、ミドルレンジユニットの支配力が結構大きいはず。

本当はユニットにデッドマスを取り付けたり、マグネットとミドルレンジユニットが格納されている密閉箱の背板の間につっかえ棒を入れてユニットの振動板のエネルギーを受け止めるなどガッチリ固めたいとこだが、それをするには薄いプレスフレームと取り付けネジ付近の強度が低過ぎる。

コンプライアンスとマスがポイント!

これ以上は無理せずにと思っていたところになかなか良さげなものを見つけた。

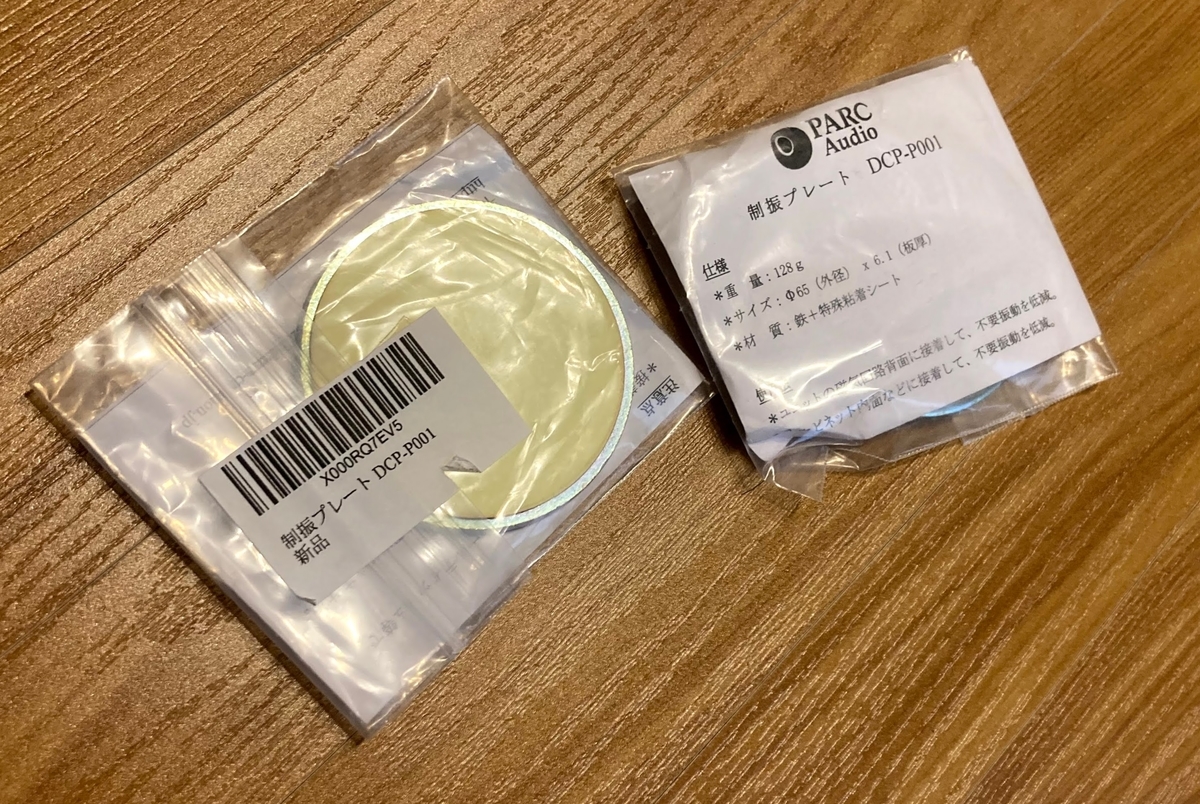

それがPARC Audio DCP−P001とういう制振プレートだった。

重さは128g、外形 Φ65mm x 6.1mm(板厚)、特殊な接着剤と鉄プレートという構成の丸い板状のもの。

ユニットの磁気回路に接着して不要振動を低減するだけでなく、スピーカーのエンクロージャーに接着する事によっても不要振動を低減するという。

PARC Audio はウッドコーンのユニットを発売している事で自作スピーカーの愛好家には有名なメーカーだ。

他にもコンデンサや吸音材も発売しており私も愛用していた。

この制振プレートはもともとPARK Audio のDCU-F132Wというウッドコーンのスピーカー ユニットのチューニングパーツとして開発されていたものでロット生産のため余剰分を制振プレート単体で発売されたものらしい。

ブチルゴムなどの粘着質の防振や鉛や真鍮で重さを稼ぐデッドマスではなく、錘(マス)とバネ(コンプライアンス)の組み合わせを利用して振動を制御するという考えが面白い。

たしかレゾナンス・チップもこのような感じだったかと思う。

audiopro FS-20のミドルレンジユニットもちょうど13cmユニットで、マグネットが直径7cmほどなので、PARC Audio DCP−P001の直径6.5cmが丁度よいサイズだったので試しに発注してみた。

制振プレートの取り付け

先日貼り付けたマグネットの裏のブチルゴムテープを剥がし、残ったブチルゴムをジッポーオイルで溶かして、最後は無水エタノールで綺麗に拭き上げた。

先日貼ったブチルゴムテープ

ブチルは強力なので簡単に剥がれない。

ジッポーオイルはタバコが置いてあるコンビニで買える。

無水エタノールはドラッグストアで購入出来る。

貼り付けする面を綺麗にしておかないと制振プレートの効果が薄れてしまうので頑張って汚れを落とした。

手に染み付いたブチルゴムは2,3日は落ちない。

あとは 制振プレートの裏のシールを剥がして貼るだけ、簡単!

バランスよくセンターに貼る(特に決まりはないが、、)

粘着テープが均一になるよう密着させるのがポイント

尚、一度貼ったものを剥がして再度貼り付けると効果が薄れるらしいので、メーカーとしては原則的には剥がして再利用はできないと説明している。

制振プレートの効果

最初2本のミドルレンジユニットのうちツイーターに近い上側のユニットのマグネットにパークオーディオの制振プレートを左右のスピーカー それぞれに貼り付けてみた。

結果、確かに音は変わったがブチルゴムテープのときと大きくは変化しなかった。

もし上のユニットだけで充分な効果が現れたらスーパースワン にも貼ってみようと、もうひと組制振プレートを用意していたのだが、中途半端で辞めても仕方がないので下側のミドルレンジユニットにも貼り付けた。

あまり期待はせずにレコードに針を降ろし、リスニングポジションに座り曲が始まる。

するとコルトレーンが単独で吹く出だしから早速 耳を奪われた。

一瞬、スーパースワン が鳴っているかと思うくらい勢いよく抜けの良いサックスが鳴り響く。

先程の上側のユニットだけに制振プレートを取り付けた時と同じボリュームの位置にも関わらずだ。

サックスの次にウッドベースが徐々に入って来るのだが、さっきよりも密度が高いベースに満足する。

そして、驚いたのはドラムの音だ!

ドラムを叩くヘッド(膜)の音とシェル(胴体)のドロロン!と響く太鼓の共鳴音の質感が高まり奥行き感が実にリアルだ。

高音の損失感や制振プレートの固有音もなくFS-20から今まで聴いた事のない音が聴き取れる。

実はFS-20をブチルゴムテープでユニットの防振対策と吸音材の見直しをしてから初めてモノラルのレコードを聴いたことになる。

普段モノラルレコードはスーパースワン でしか満足出来なかったのだが、PARC Audio の 制振プレート DCP-P001を貼ったaudiopro FS-20は最後の曲までこのコルトレーンのアルバムに酔いしれていた。

FS-20では満足なモノラルレコードの再生は無理と思っていたのだが、セッティングや様々な対策を重ね、更に制振プレートでダメ押しするとスーパースワンとはまた違った魅力的なスピーカーに変身していたのだ。

FS-20は3way4スピーカー という構成で2m程の至近距離で聴くのは不利なスピーカーだが、左右2本のスピーカーの真ん中に色濃くコルトレーンが浮かび上がりサックスの音色には感動をおぼえる。

超定番のMC型ステレオカートリッジのDENON DL-103に付け替えてキースジャレトのECMレーベルのピアノトリオを聴く。

スピーカー ユニットをブチルゴムテープと制振プレートという振動を受け止めるというより吸収する防振対策をしているにも関わらず、高音の損失感が全くなく逆に細かくクリアーなジャックデジョネットのシンバルが聴き取れる。

キースジャレトの美しいピアノの響きやピーコックの表現豊かなウッドベースが最高のスタンダードトリオの演奏だと改めて聴き惚れてしまうほどだった。

https://music.amazon.co.jp/albums/B00BJVLYXG?ref=dm_sh_0a32-123b-7a11-a359-8d303

【e-onkyo music】ハイレゾ アルバムランキング見てみる?

『 NO MUSIC, NO LIFE. 』 タワーレコードの公式通販

これだけ聴いただけでもFS-20が2本で20万円の以上の価値は越えていると感じさせるくらいの音で鳴った。

コストパフォーマンスに優れているとはいえコストダウンによるウィークポイントはどこかにある。

"ハンダ付けや吸音材の見直しなんか自分には無理だ!"と抵抗があるという方はスピーカーユニットさえ取りはずしができるのであれば、簡単に高音質化が期待出来るPARC Audioの制振プレートはかなり有効な手段だと思う。

今回、ブチルゴムテープだけでは対処出来ない周波数に対して効果があるという事を実際に体験出来た。

今後、スーパースワンやテレビ台兼用バックロードホーンの8cmフルレンジユニットやキャビネット本体などにPARC Audio DCP-P001を試してみたくなった。

この先、色々とオーディオの使いこなしに役立てそうだ。

もし手持ちのスピーカーに満足が得られなかった場合は「PARC Audioの制振プレート DCP-P001」をスピーカーユニットのマグネットやスピーカーボックス(エンクロージャー)の天板や側面、背板など共振の多い箇所を探して貼ってみると、今まで聴こえて来なかった音に気付かされスピーカーが見違えるように鳴ってくれることと思う。

👇もくじをタップすると読み返したい箇所にジャンプします。

【もくじ】

2021年5月9日

![audio pro スピーカー AVANTO FS-20 [ペア] audio pro スピーカー AVANTO FS-20 [ペア]](https://m.media-amazon.com/images/I/51UeNPIGzwL._SL500_.jpg)