重量の軽いオーディオ機器の振動対策

オーディオでよく使われる素材

オーディオ機器は、プラスチック、ゴム、ウレタン、金、銀、銅、アルミ、真鍮、鉄、大理石、ガラス、繊維、エポキシなど多種多様な素材から作られている。

パソコンなども、レアメタルというものが使われており貴金属みたいに価値高いそうだ。

スピーカーのエンクロージャーは木製が多い

メーカー製のスピーカーでは「パーティクルボード」や「MDF」という木を砕いたモノを固めて造られたボードが使われている。

中には天然木材が使われているものも有るが、天然だけに材料としては均一性がなく、2台一組のスピーカーの音響特性を合わせるのが難しく更に温度や湿度に敏感に反応する。

天然木一枚板のテーブルなどは、節のところから亀裂が入ったりすることも有るようだ。

しかし木材は加工がしやすく、日本の建築にも多く使われてきた。

自作スピーカーも加工がしやすく均一性の高い、比較的安価で手に入る合板がよく使われる。

薄くて軽いオーディオ筐体

CDプレーヤーやプリメインアンプなどの機器の筐体は金属製が多い。

オーディオも高級機になれば、メカや内部のトランスなどが大型化し重たくなってくる。それらをおさめる筐体も強度が高くなければならない。

しかし、オーディオも高級なものばかりでは無い。

薄く軽い機器も多い。

音が良ければ薄くて軽いのに越したことは無いが、なかなかそうは行かないのは高級オーディオをみているとよく分かる。

オーディオ歴30年を過ぎて初めてレコードプレーヤーを導入したが、私が購入したプレーヤーもデザインは良いが薄くて軽い。

薄くて軽いものは、強度を高くできないので振動に弱い。

ある程度シッカリした筐体ならば、鉛のインゴットなどで振動を抑え込むことが可能だが、薄くて弱い筐体に鉛のインゴットを何本も載せるのは考えものだ。

実際、TEACのレコードプレーヤーの上に鉛のインゴッドを乗せると予想に反してハウリングが起こった。

弱い筐体に極端に重量をかければ、形が歪んだりする。

特に回転メカを積んでいるCDプレーヤーやブルーレイプレーヤー(レコーダー)は、デイスクの回転やピックアップの作動に影響する恐れがある。

オーディオは重くて振動に強い方良いが、コストが掛けられない場合やデザイン性を重視した場合など軽い筐体になりがちで、どうしても振動に弱くなる。

機器の足元から伝わってくる振動はゴム系のインシュレーターなどを使えば良いと思いがちだが、軽いものをゴム板の上に載せてもクッションの効きめは薄い。

ゴム系のインシュレーターは、上に載せる機器の重量との兼ね合いが意外と難しいのである。

薄くて軽い機器は、振動を受けることにより特に天板がよく鳴く。

ブチルゴムのテープを筐体を外し裏側から貼っても良いのだが、一般的にそのようなことはマニア以外はしないだろう。

防振対策に使える内装材

私の記事にもちょくちょく出てきているが、Pタイルというものである。

Pタイルは建築の内装材のことで、特に床材として使われている。

塩ビ系(塩化ビニル樹脂)の材料で30cm角の薄いタイル状のもの。

カラーも柄も多種多少あり誰もが何処かで目にしているものである。

Pタイルをオーディオ機器の振動対策に使う

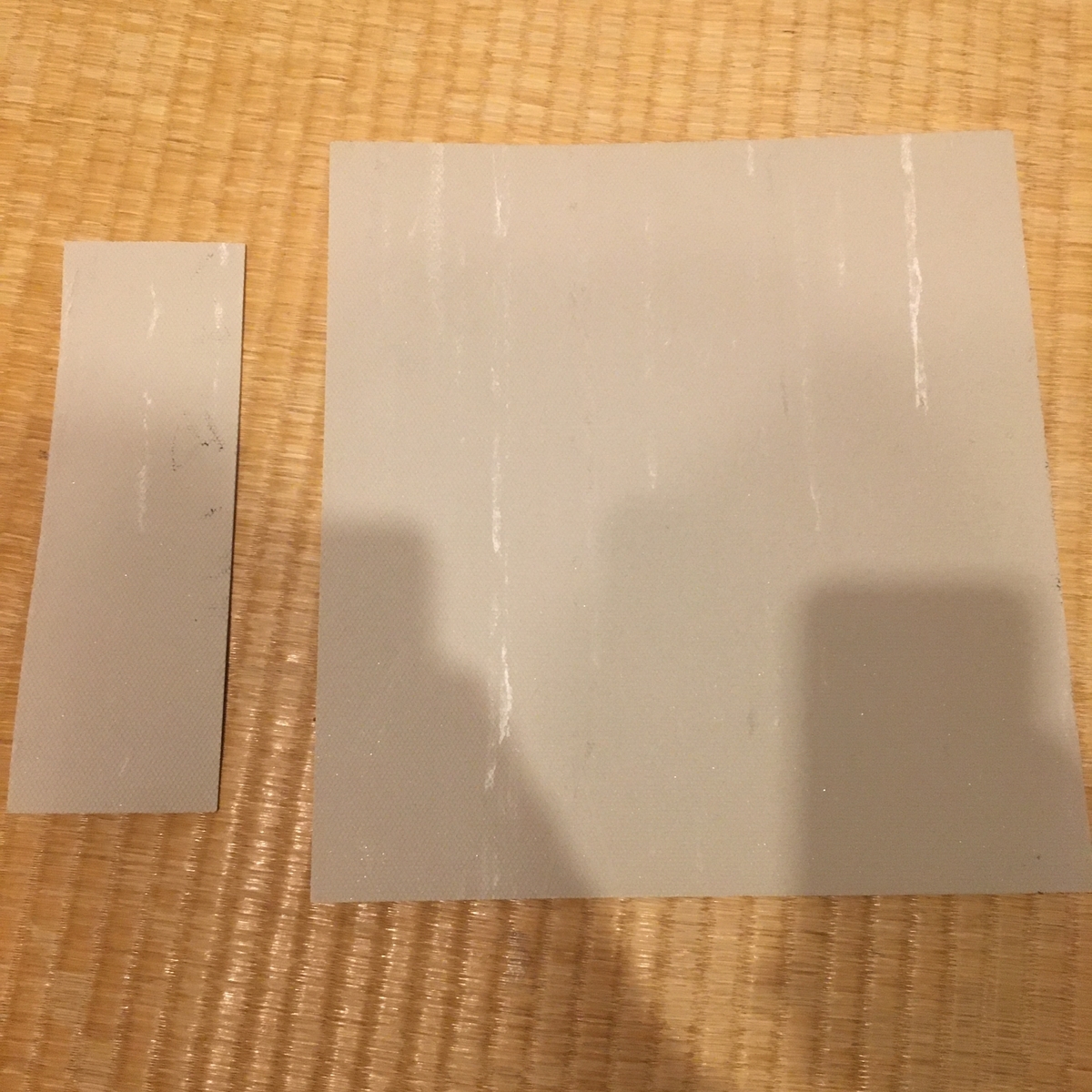

PタイルをCDプレーヤーやブルーレイプレーヤーの天板の大きさに合わせてカットして天板に載せるだけ。

先程も説明したようにPタイルは30cm角なので、機器の幅が30cm以上の場合は2枚使って天板を覆うのも良い。

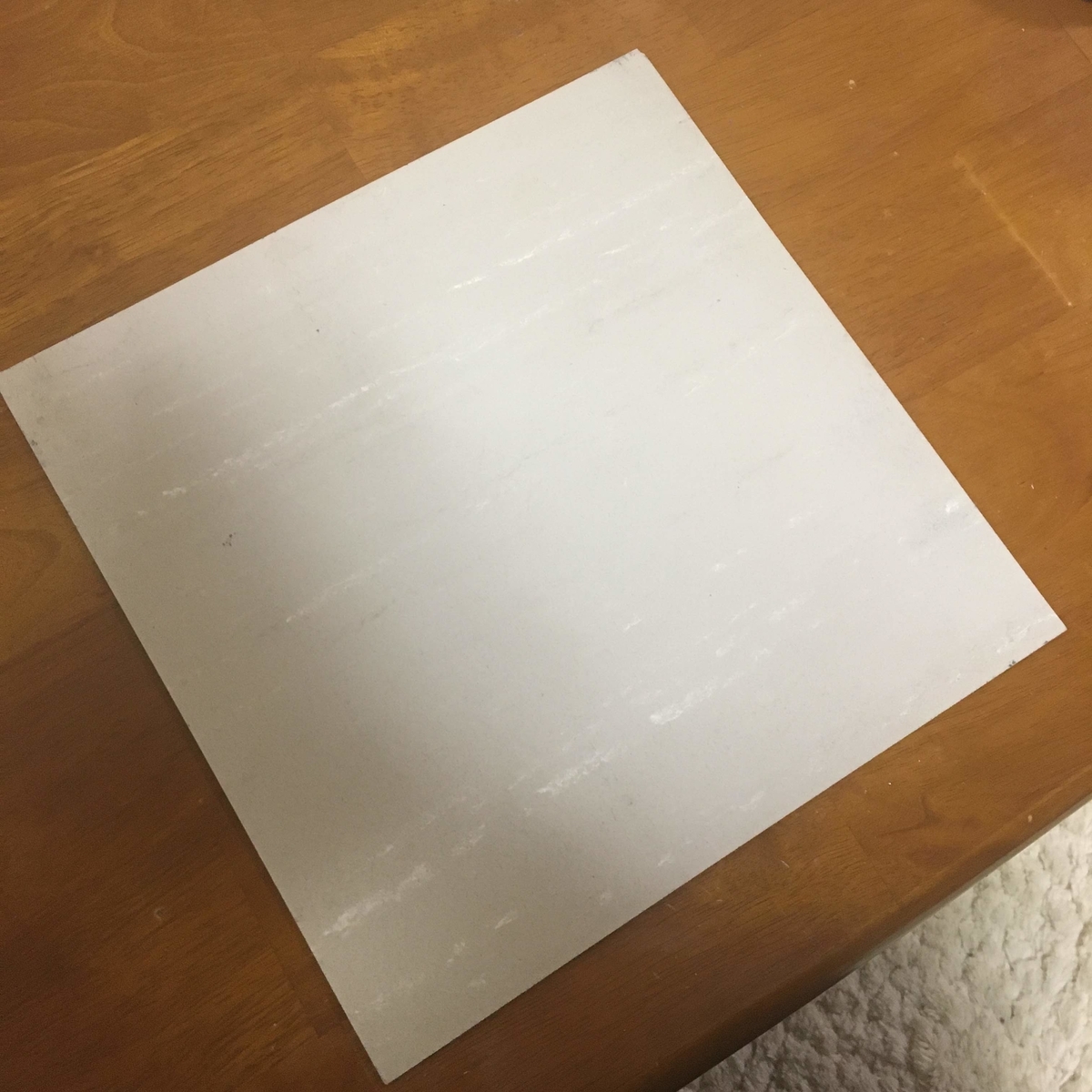

🌟Pタイル

Pタイルはカッターである程度の深さで筋を入れると簡単に折れる。

これを振動している機器の天板に載せると振動がおさまる。

ブルーレイプレーヤーの振動対策

寝室のAVシステムにあるブルーレイプレーヤーは、AV-1Mk2という長岡鉄男氏設計のテレビ台兼用バックロードホーンスピーカーのラック部分に置いている。

このラック部分はバックロードホーンの開口部分にあたり、オーディオ機器の設置場所としては理想からは程遠いものだ。

ブルーレイプレーヤーの筐体は非常に軽く、天板を叩けば簡単に音が鳴る。

大音量で音を再生するとプレーヤープレーヤーの天板に振動がビンビン伝わってくる。

下の写真のようにブルーレイプレーヤーの上に、Pタイルを乗せるだけでかなり振動が収まる。

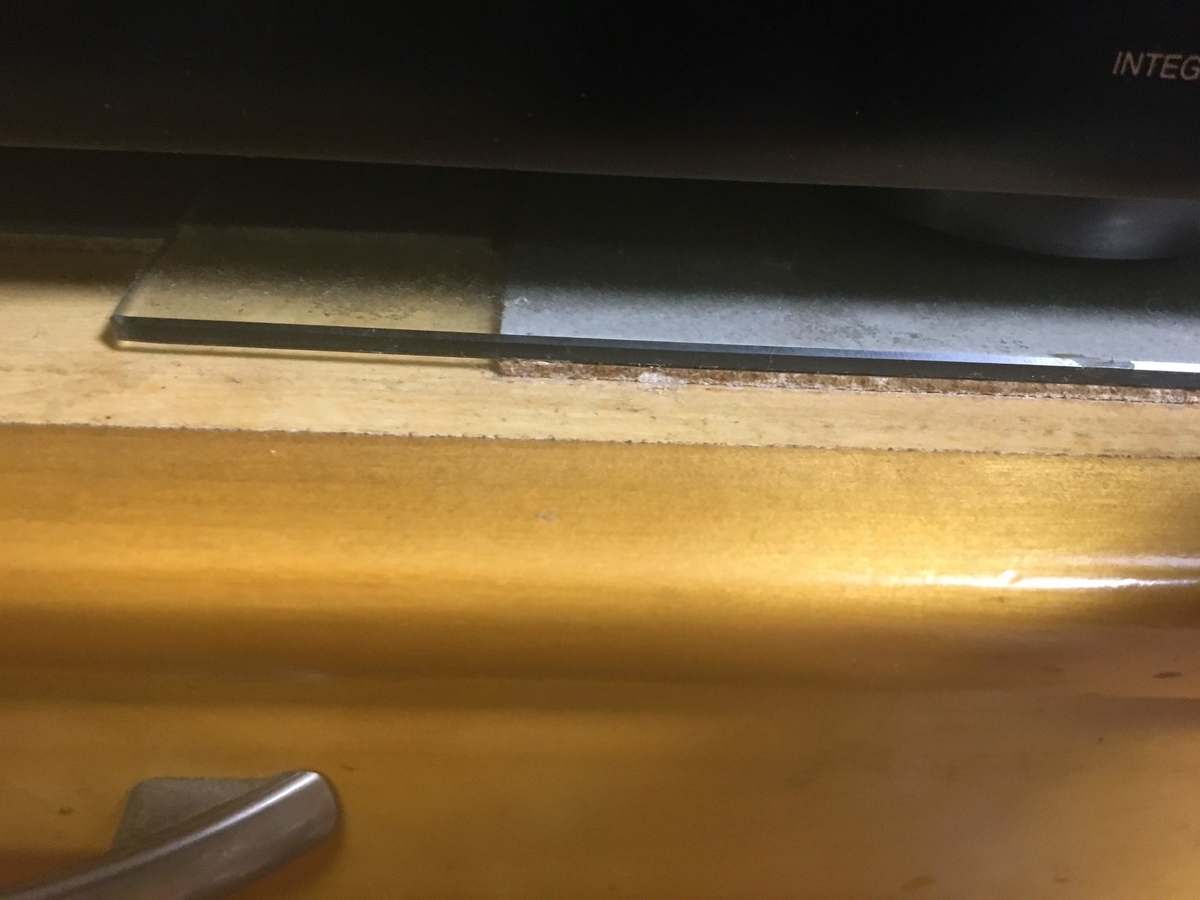

家具の上に置くオーディオの振動対策

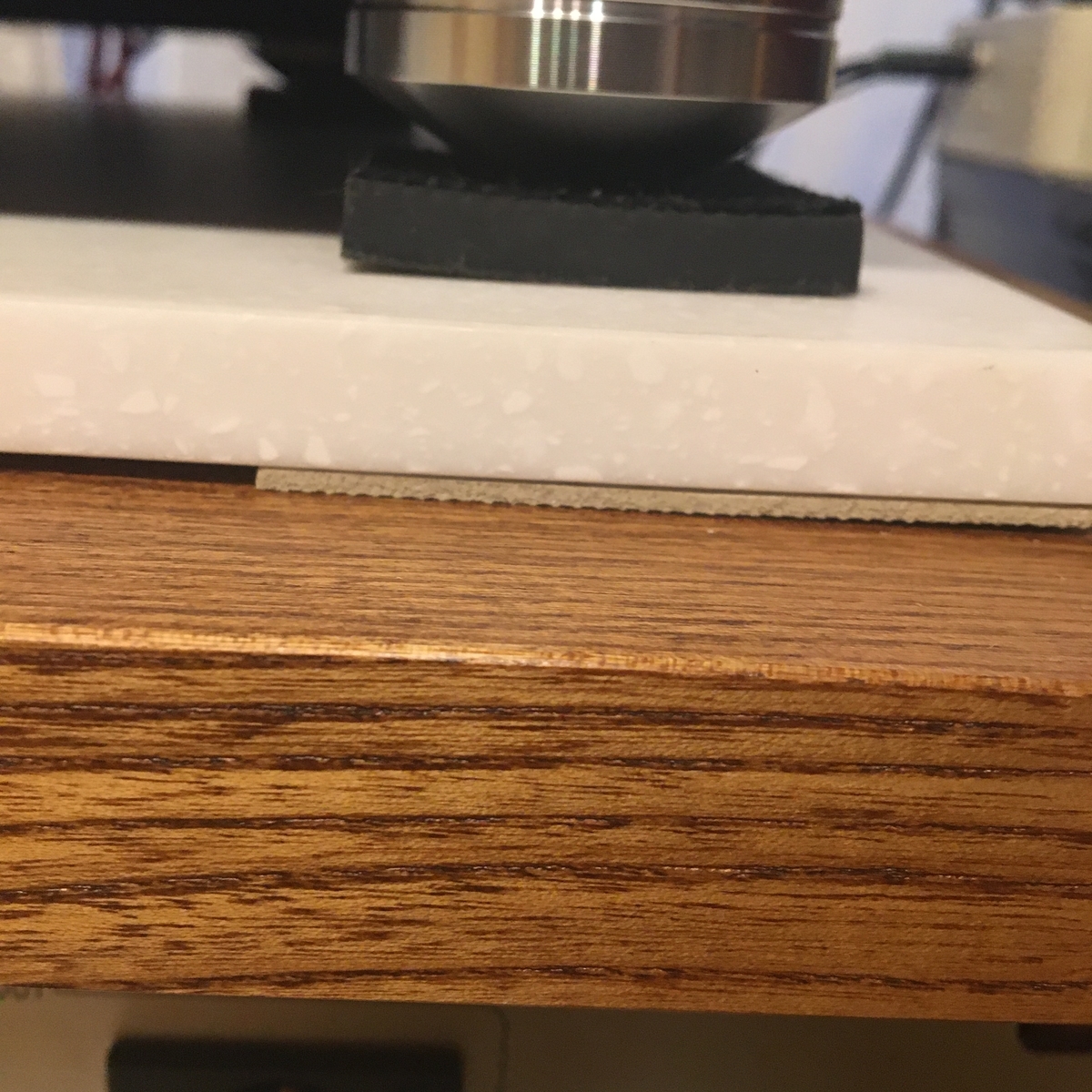

その他の使い方の例として、私は家具(チェスト)の上に置いて更にガラス板を載せその上にサブシステムを載せている。

あまり厚みのあるガラス板ではないため、音楽を再生した時にビリついたり余計な音色がついたりするのでPタイルを挟んでいる。

(ガラス板の寸法が短く真ん中が開いてしまっているが敷き詰めたほうが良い。)

ガラス板の下にPタイルを敷くとガラスの共振がピタリとおさまる。

サブシステムでBGMとして鳴らしているかぎり、これで十分な振動対策になっている。

レコードプレーヤーの振動対策

レコードプレーヤーはデリケートで、買ってポンと置いたのでは真価が発揮できない。

セッティングの基本として、レコードプレーヤーは水平になるように調整する必要がある。

レコードプレーヤーはオーディオラックの天板の上に載せているが、水準器の気泡が真ん中に来ると水平に保たれていることになる。

水平に保つには、レコードプレーヤーの4つの脚のどれかにスペーサーを敷いて高さ調整をする必要がある。

脚にスペーサーを入れて水へをだすのは意外むずかしい。

こちらを立てればあちらが立たず状態で、水平を出す前にガタツキが抑えるのに苦労する。

そんな場合は、人工大理石などのオーディオボードを使うと解決する。

オーディオボードは大概フラットな板になっているはずなので、レコードプレーヤーなどオーディオ機器の4つの脚はガタツキがなくしっかりと設置できる。

水平を出すためには、下の写真のようにオーディオラックの天板とオーディオボードの隙間にスペーサーを入れて高さ調整する方が簡単にできる。

Pタイルは色々なデザインがあるので、例えば壁に貼ってみたり、床に置いてみたり、よく鳴く家具の上に置いたりしてみても良いかもしれない。

Pタイルはだれでも簡単にできる防振対策で、工夫次第で色々な振動対策に使うことができるスグレモノなので、一度気軽に試してみては如何だろうか?

2020年5月30日 更新

2020年3月2日(初回投稿)