レコードプレーヤーTEAC TN-3B のハウリング対策。

・〜前書き〜

今回、初めてレコードプレーヤーを導入したものの、ハウリングがなかなか収まらなかった。

レコードプレーヤーを導入し、ハウリングと戦った私の経験をハウリングでお悩みの方に少しでもご参考になれば幸いである。

忘れないうちにブログに投稿しようと思い急いで書いたので、文章が少し雑になっているかもしれないがお許し頂きたい。

お時間のある方は最後までお付き合い頂きたいが,、最後にハウリング対策のまとめを記載しているので手っ取り早く知りたいかたは読み飛ばして最後に記載している<ハウリング対策のまとめ>をみていただくと良いと思う。

・レコードプレーヤーは組み立てるもの。

CDプレーヤーを買って箱から開けると付属品として、リモコンとその電池、電源ケーブルとRCAの赤白ケーブルと取扱説明書がある。

CDプレーヤーは、箱から取り出してオーディオラックや他のオーディオ機器の上に置き、配線を接続するだけでCDを再生することができる。

今回、私は初めてアナログレコードプレーヤーを購入し組み立てた。

下調べをしていたので、多少の組み立ては必要なことは理解していた。

初めてでもレコードプレーヤーは、取扱説明書を見ながら落ち着いてやれば誰でも簡単に組み立てすることができる。

👇レコードプレーヤーの組立については、下記の記事をご参照ください。

・レコードプレーヤーで聴く初めての音。

私はレコードプレーヤーを取扱説明書を読みながら組み立てし、アームの調整などをしターンテーブルにこの日のために用意していたレコードを乗せた。

念のためアンプのボリュームは小さくしておく。

レコード針をレコードに落とすのは初めての体験で、少し緊張しながらアームレバーをそっと下げた。

すると、プチ、、プチ、、プチ、、といかにもレコードらしいノイズがスピーカーから聴こえる。

やがて曲が始まった。

初めて買ったレコードはビル・エバンストリオの名盤 ワルツ・フォー・デビー。

このアルバムは以前からCDでも何度も聴いていたが、レコードで再生される音は初めてだった。

黒いビニールの円盤に刻まれた溝をたった1本の針がトレースすることで、なぜこんなに複雑でしかもステレオ再生ができるのか不思議なものだ。

・初日からハウリングに悩まされる。

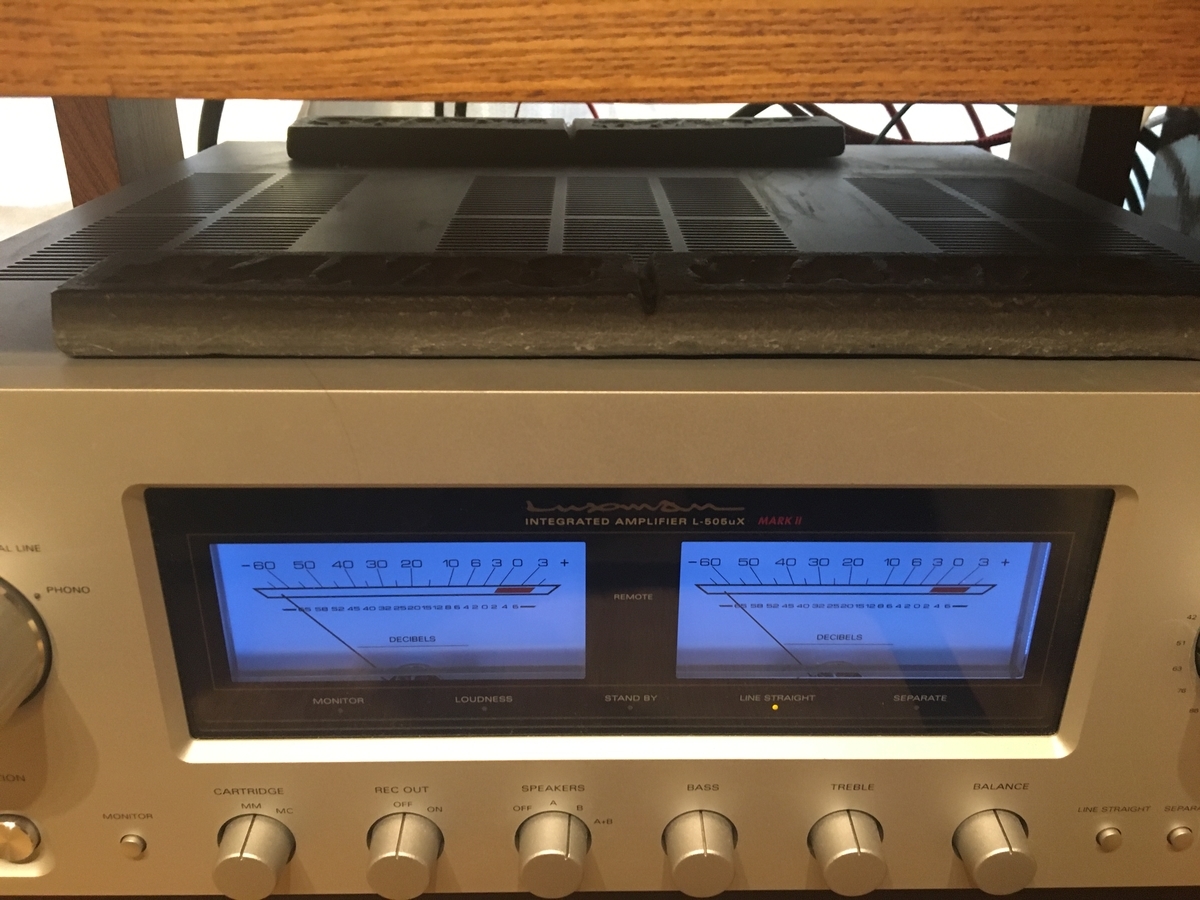

無事に再生されたことを確認して、私はレコードプレーヤーの側からリスニングポジションへ移り、いつものように椅子に座りリモコンでラックスマンのアンプのボリュームを上げた。

すると部屋中に、ボーーーーーーーーーーー という低音が充満した。

これがハウリングというものか?!

慌ててボリュームを下げレコードプレーヤーのところに向かった。

ハウリングはレコードプレーヤーにスピーカーからの振動が伝わり共振することによって起こる。

しかし、私はスピーカーの下にコンクリートの溝蓋でつくった超重量級のボードを敷いて基礎を固めている。

さらにオーディオラックの下にも、御影石のボードを敷いてガタツキもしっかりと押さえ込んでいる。

👇よろしければ、振動対策シリーズを御覧ください。

もう一度レコードを再生しながらボリュームを上げてみたが、やはりハウリングがする。

・ハウリングとの格闘

そこで、ラックスマンのプリメインアンプの下に敷いていた人工大理石のボードを取り外し、レコードプレーヤーの下に敷くことにした。

設置状況が変わったので、もう一度アームのバランス調整と針圧調整をする。

そして再度レコードを再生しアンプのボリュームを上げていった。

今度は大丈夫だ、、、と思った、のもつかぬ間、ボーーーーーーー、ハウリングが始まった。

アナログレコードは手強い。

先程レコードプレーヤーの下に人工大理石を敷いてから水準器で水平を確かめるのを忘れていた。

早速、水準器をレコードプレーヤーの上に置き確かめる。

ほんの少しだが、水準器の気泡が真ん中の穴からずれていた。

しかし、そこまでシビアなものなのか?

水平になるように人工大理石のボードの下にスペーサーを挟むこととした。

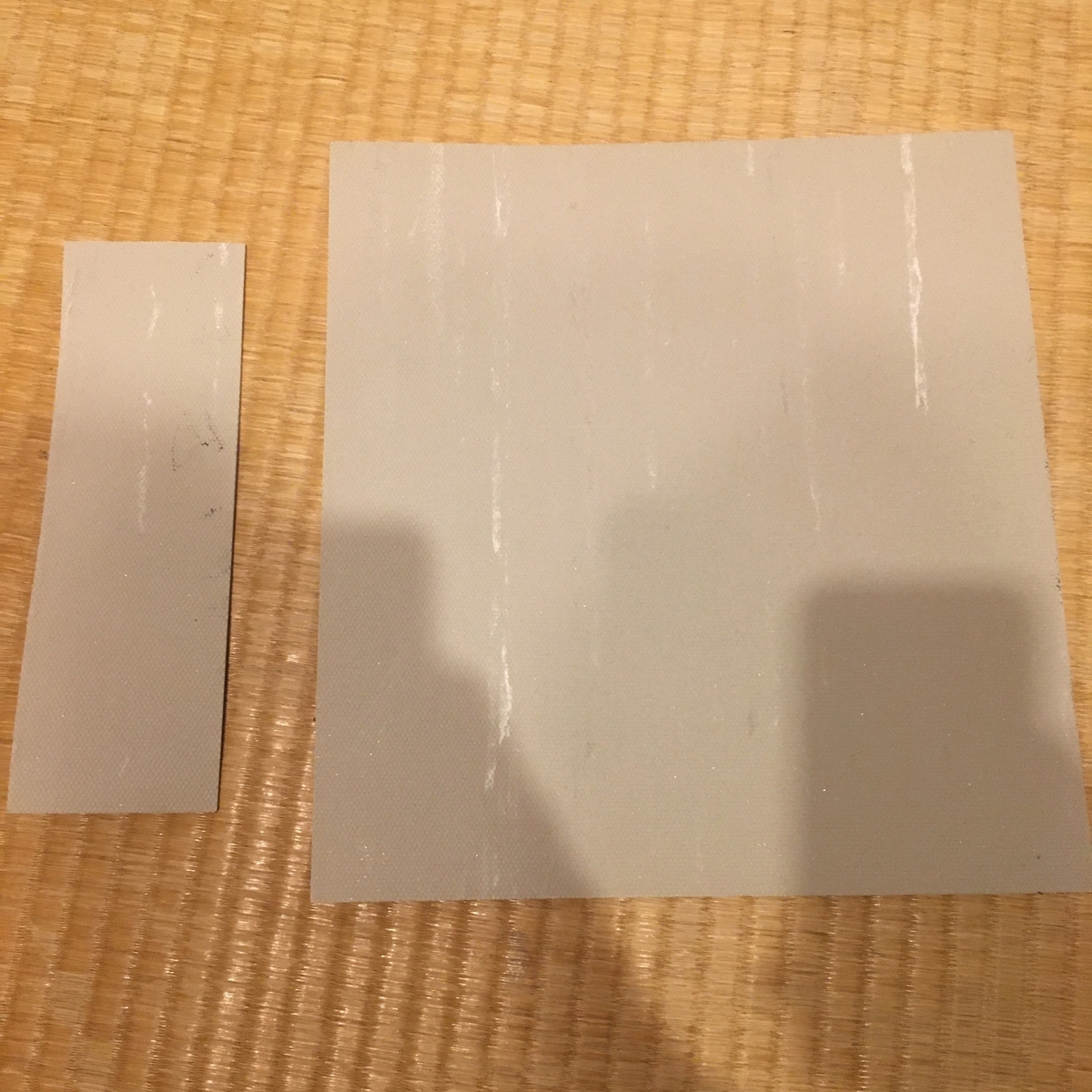

今回はPタイルカットしたものを使い、人工大理石ボードの右が少し持ち上がるように調整した。

水準器の気泡はバッチリ真ん中になった。

またレコードプレーヤーのアームのバランス調整と針圧調整をやりなおした。

今度こそは大丈夫だろう?

しかし、その期待は裏切られた。

ハウリングの音を出しながらレコードプレーヤーを眺めていると、、

もしかして、ダストカバーが反響しているのでは無いか?

早速、スイッチを切りダストカバーを外して、ふたたびレコードプレーヤーが水平になるよう水準器で確かめながら、人工大理石のボードの下に挟んでいるスペーサー(Pタイル)を大きさを変えたりして水平をだした。

再度アームのバランス調整と針圧調整をし、ダストカバーのない状態でレコードを再生した。

するとハウリングは収まった、、かのよに思えた。

しかし、音量を上げと、またもやハウリングが始まった。

私は、昔から結構音量を上げて聴くことが多い。

今回も休日で昼間だったので比較的音量を上げ気味で聴いていた。

ここまでしてハウリングするのは何かがおかしい???

ひょっとしたらハム音ではないか?と思い、レコードプレーヤーの下の段のパイオニアのネットワークプレーヤーの位置をずらしたり傾けたりしてみた。

するとある位置でハウリングが大きくなる事に気がついた。

ならばネットワークプレーヤーの電源を落としてみる。

しかしハウリングは治らない。

今度は一番下の段のラックスマンのプリメインアンプの位置をずらしたり、傾けたりしてみると、先ほどと同じくどこかの位置でハウリングが大きくなる。

私は振動対策として、昔からアンプの天板に鉛のインゴットを置いている。

もしやこの鉛のインゴットが何か作用しているかもしれない。

アナログレコードが初めてだったので、手探りでもできることは何でもやることにした。

鉛のインゴットをアンプの天板から取り外してみた。

すると、ハウリングが収まったではないか?。

もう一度、鉛のインゴットを置いて位置を動かしてみたりすると、ハウリングするところと止まるポイントがあった。

なるほど、これはアンプのトランスの振動がラックを通して伝わっているに違いない。

もう一度、リスニングポイントの椅子に座り、レコードを再生しボリュームを上げてみた。

するとピタリとは収まらないがハウリングはかなり小さくなり、ボリュームの位置もさっきより上げられるようになった。

その日はこれで満足して音楽が聴けた。

翌日、昼食を食べてオーディオルームに行き、レコードを再生してみる。

するとしばらくすると ボーーーーーとハウリングがする。

昨日までの対策は何だったのか?

他に原因はないか?と思いRCAケーブルの接続部など弄っているとRCAケーブルに手が触れた時にスピーカーからゴン、ゴンと音がする。

これはRCAケーブルの振動がレコードプレーヤーにそのまま伝わって起きる現象だ。

繋いでいたケーブルは昔から使っている少し硬めで重たいHITACHのLC-OFCのケーブルだ。古いオーディオマニアなら見たことが有ると思う。

このケーブルをaudioquestのSidewinderに取り替えてみた。

このケーブルは比較的軽くケーブルの表面も細い糸で編み込まれたようになっており、タッチノイズも少なかった。

多少良くなったが、ケーブルまで交換したのにまだハウリングはしつこく続いている。

今までレコードプレーヤー内蔵のフォノイコライザーを使ってアンプにLINE入力していたが、内蔵のフォノイコライザーはスルーして、ラックスマンのプリメインアンプのPHONE端子につなぐこととした。

これは効果満点だった!!。

ハウリングは更に小さくなり音量が上げられるようななった。

この日はこれで満足し、夕食後にレコードを何度も繰り返し聴いていた。

連休も最終日、今日も昼から存分にレコードを聴くぞ!!!

電源を入れ、レコードに針を落としプチプチというノイズのあとに曲が流れる。

今日は大丈夫、、、、?

え~!またもやハウリング!!

もうこれ以上やれることは無い。

仕方なく音量を下げて聴くがどうも満足が行かない。

他にやれることがないか?

振動対策、、振動対策、、振動対策、、

今まで私は振動対策を質量の重いものや硬いもので振動を抑え込む方向で行ってきた。

レコードプレーヤーは、小さな針でレコードに刻まれた溝をトレースすることで、微振動を拾い電気信号に変換する。

私がいくら振動を押さえ込もうとしても、振動ネルギーは思いのほか強くどうしても抑えきれなくなった振動が残ってしまうのではないか?

ならばその残った振動を吸収するしか無い。

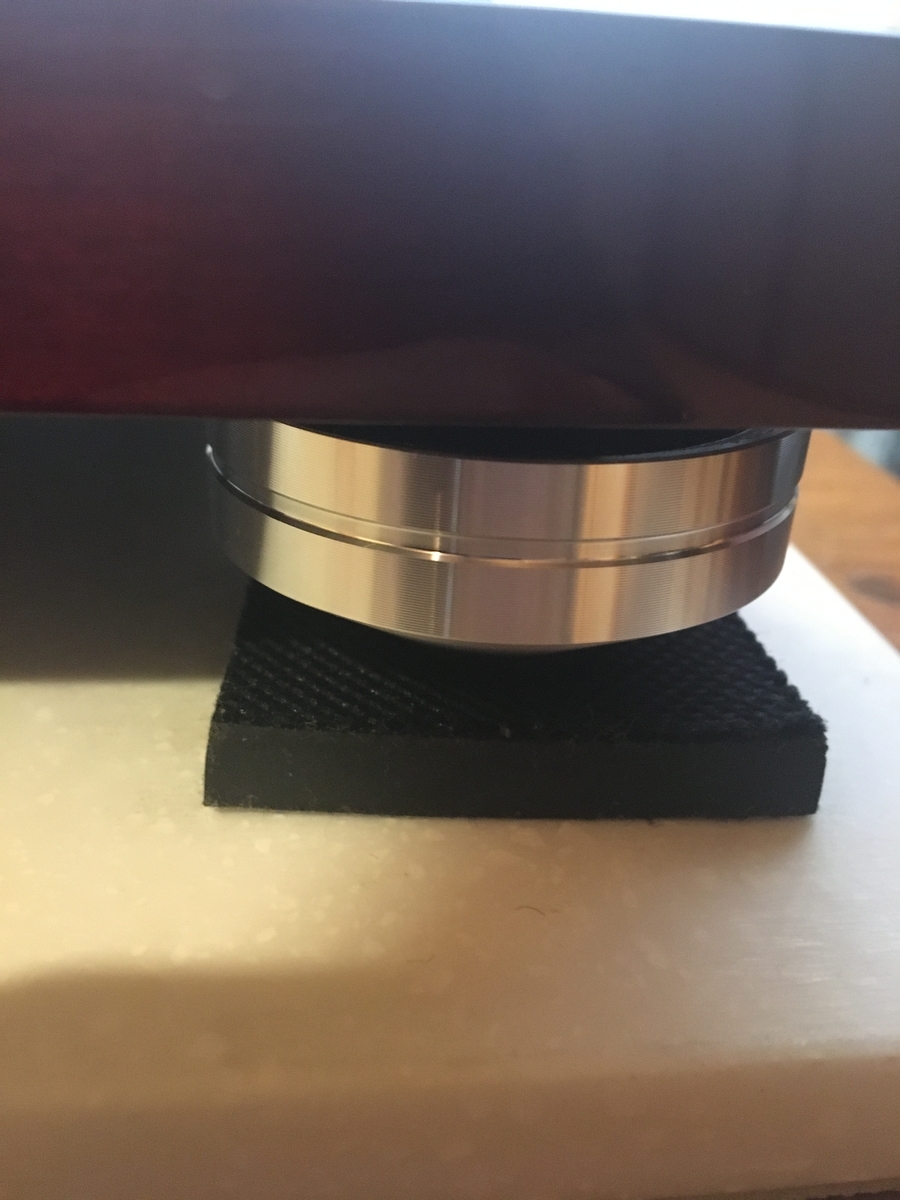

サブウーファーの下に敷いていたソルボセインをレコードプレーヤーの脚(インシュレータ)の下に敷いてみた。

ソルボセインを敷くとハウリングはピタリと収まった!!。

いつも聴いていた音量で再生しても全く気にならない。!!

こうして、なんとかこの3連休中に満足してレコードを聴くことが出来たのであった。

私の場合、オーディオ部屋が狭くスピーカーとレコードプレーヤーを離して置くことが出来ない。

しかも結構な音量で再生するので、ハウリングがなかな収まらなかったのだと思う。

初めてのレコードプレーヤー導入でこの私の経験が、これからレコードプレーヤーを導入する方や現時点でハウリングに悩んでいる方の参考になれば幸いだと思う。

音質が改善したとき、オーディオマニアにとって何にも代えがたい喜びであることを改めて実感したのであった。

◆ハウリング対策のまとめ◆

・レコードプレーヤーは水平に置くことに努める。

・レコードを再生するときはダストカバーを外しておく。

・RCAケーブルはタッチノイズの少ないものを選ぶ。

・アンプとレコードプレーヤーをアース線でつなぐ。(ケースバイケース)

・オーデイオラックは重くて硬いもので振動を抑えこみ、残った振動をゴム系などのインシュレータで振動を吸収する。

(最初からゴム系のインシュレータに頼ると音の情報量が欠落する場合がある。)

・プリメインアンプにPHONO端子がある場合、レコードプレーヤー内蔵のフォノイコライザーをスルーして繋げてみる。

(プリメインアンプのPHONO端子を活かす方が音質が良いと思う。)

・プリメインアンプ内部のトランスの振動も疑ってみる。

ラック内で移動してみたり、設置場所を変えたりして振動の伝わりにくい場所を探す。(アンプの下にインシュレータを挟んでみても効果が有ると思われる。)

*道路を走る車の振動やベランダなどに設置しているエアコンの室外機など、屋外からの振動が影響する場合も有ると思う。その場合はレコードプレーヤーを窓からできるだけ離したり、室外機の脚の下に防振ゴムを挟んでみるなどの対策が必要かと想像する。

以上

2020年2月25日